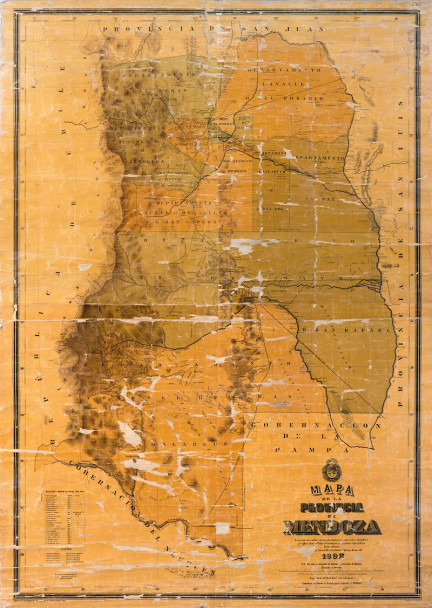

Indagar, rastrear, compartir: todo equipo de investigación tiene motivos para brindar cuando logra el acceso a un tesoro deseado. Este es el caso del equipo del Laboratorio de Aguas, que hace poco más de una década inició ese camino de acceder al “archivo pasivo” del Departamento General de Irrigación de Mendoza. Desde aquel momento, ese tesoro empezó a ser revisado minuciosamente y digitalizado. Hoy, el trabajo continúa, pero ya están los primeros contenidos a disposición de quien quiera seguir investigando y del público en general. Esta tarea es encabezada por especialistas que nunca pierden de vista el aporte que este tipo de estudios puede generar a la sociedad. Puntualmente, cómo una mirada desde las Ciencias Sociales puede cambiar paradigmas sobre la gestión del recurso hídrico.

El Laboratorio de Aguas tiene dos directores. Por un lado, Facundo Martín, investigador del Conicet en el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (Incihusa-Conicet) y docente en la UNCUYO. Por el otro, Mark Healey, profesor asociado y director del Departamento de Historia de la Universidad de Connecticut. El vínculo se remonta a varios años, pero tuvo un momento clave en 2013, cuando surgió el primer contacto con el llamado "archivo pasivo" de Irrigación. Luego, tras una serie de avales entre distintas instituciones, en 2018 comenzaron a identificar y catalogar archivísticamente el material. Después vino el gran paso del cambio de categoría, de “pasivo” a “archivo histórico”, y la puesta en marcha del proyecto de digitalización. Recientemente, fue el lanzamiento de aguascuyanas.org, la web donde depositan el material registrado y articulan historia, tecnología y ciencia.

Para llevar adelante esta tarea, entran en sintonía el Conicet (con el Incihusa y otros institutos), la Universidad de Connecticut, Irrigación, y el ahora institucionalizado Archivo Histórico del Agua (AHA).

“Hemos avanzado bastante en explorar y organizar el Archivo Histórico del Agua”, comentó Healey. “Hemos digitalizado medio centenar de revistas y publicaciones que ya están disponibles en el sitio, pero queda mucho camino por recorrer. También tenemos una buena cantidad de material escaneado, que iremos subiendo al sitio en estos meses, y tenemos identificado otro material que vamos a digitalizar sistemáticamente el año que viene. El acervo documental es enorme, hablamos de decenas de miles de expedientes. Ha sido una linda aventura hasta ahora y lo seguirá siendo”, agregó.

En el laboratorio utilizan la palabra “aguas” en plural, y tienen una razón, según explican en su página: “Buscamos reensamblarla en un cuadro histórico, social y ambiental de manera tal que afloren múltiples aguas. Las aguas no son solo un elemento natural’ que puede ser manipulado y monetizado. Antes bien, encarnan relaciones múltiples y vehiculizan historias que buscamos desentrañar”. Esta visión, con acento en las ciencias humanas, es la que acompaña en todo momento el trabajo del equipo de investigación.

Facundo Martín habló en esa sintonía cuando le preguntamos sobre el trabajo del Laboratorio. “Me gustaría remarcar que siempre es importante tener en cuenta que la archivística contemporánea ha cambiado respecto de paradigmas anteriores. Ahora se habla de la triple función de los archivos. Es histórico para entender el pasado, pero se agregan dos nuevas funciones: una es la memoria institucional y social, que permite conservar archivos, mantener, cuidar, curar archivos. Sirve también para la memoria institucional; en este caso, podría ser del Departamento General de Irrigación, pero también de las otras instituciones. Debería haber, a partir de esta concepción contemporánea de los archivos, una reapropiación social de esa memoria. En tercer lugar, una función fundamental en estos tiempos, que es la garantía de hacerse efectivos los derechos ciudadanos, fundamentalmente el derecho al acceso a la información pública”.

Mark Healey y equipo revisando material de archivo en Irrigación: Foto: Prensa DGI

Mark Healey y equipo revisando material de archivo en Irrigación: Foto: Prensa DGI